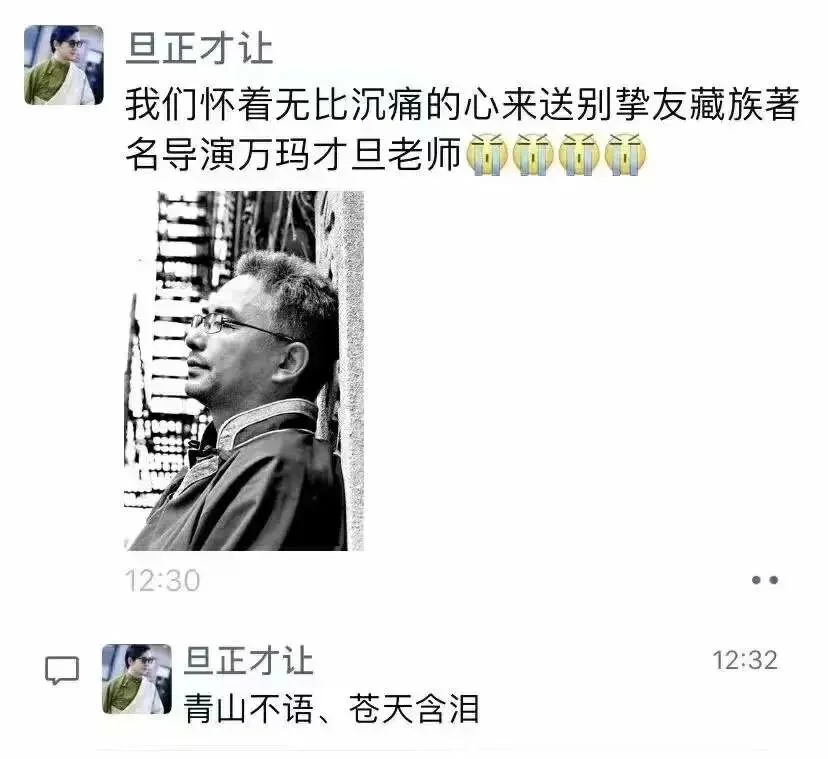

2023年5月8日(可能是7日),万玛才旦因心脏病医治无效,不幸离世,享年54岁。

虽然8日中午已有消息称万玛才旦去世,但人们显然不敢置信,就像之前每隔一段时间都要传一次的“霍金去世”,万一,万一是假的呢?

直到多家新闻社记者确认,才证实了这个不幸的消息。

而人们对此显然都很恍惚,许是万玛才旦导演虽然低调,却从未彻底消失在大众视线中,他真诚谦逊,在去世前都一直和人互通往来。

又或许是比起一众在天堂相聚的电影人,万玛才旦导演的年纪太轻了。

让·吕克·戈达尔享年92岁,50岁后还拍出了《芳名卡门》,阿涅斯·瓦尔达活到了90岁,88岁还拍了备受好评的《脸庞,村庄》,甚至现年86岁的伍迪·艾伦仍在继续创作,计划拍完自己的第五十部电影《Wasp 22》就去写小说。

纵观世界电影史,年过半百从来不是导演的桎梏,太多名导在五十岁后爆发事业第二春:希区·柯克、史蒂文·斯皮尔伯格、埃里克·侯麦、王家卫……

而万玛才旦54岁的年纪,无疑太可惜了。

他明明还有至少三十年的电影生涯,能在岁月积淀后讲出更好的故事。

可现在,他甚至不能等到自己的第八部剧情长片《陌生人》公映就魂归藏地。

如此突兀,如此遗憾,正像他的书,《故事只讲了一半》。

故事只能讲一半,又或者,故事讲一半就够了。

万玛才旦,1969年出生于青海海南藏族自治州贵德县,自小就接触传统藏文化。

因为被爷爷认作舅舅的转世,万玛才旦是家里的宠儿,有了较好的环境和条件去学习,但和中国很多导演的“电影世家”相比无疑有天壤之别。

贵德县的昨那村很小,小到建设水电站时,万玛才第一次在职工礼堂看到电影,卓别林的《摩登时代》、上美厂的《大闹天宫》《三打白骨精》,是牧羊娃的电影启蒙。

万玛才旦在拍摄现场

但电影路离他依旧遥远。

长大后,他读了师范类的中专,毕业就回老家当了一名小学老师,工作稳定,月工资99块也够体面。

只是这一切似乎都终结于艺术家天生的自我表达的需要。

青年时的万玛才旦

学校很小,白日吵闹,夜晚孤寂,为了排遣这种感觉,他开始写作,为满足内心的需要而写,没发表过。

当了四年小学老师后,他尝试走出去,在那时,走出去的唯一出路就是考大学。

单位领导不让,他就写了“军令状”,考不上将自愿放弃公职,在那个小地方引起了轰动,万幸的是,他考上了西北民族大学。

之后,因为短篇《人与狗》的发表,他又在硕士期间得到资助去北电进修。

这时,他已过了三十岁。

2002年,西方有了《谍影重重》和《冰河世纪》,在中国,香港的刘伟强拍摄了《无间道》、台湾的易智言拍摄了《蓝色大门》、大陆的张艺谋则拍摄了评论两极分化的《英雄》。

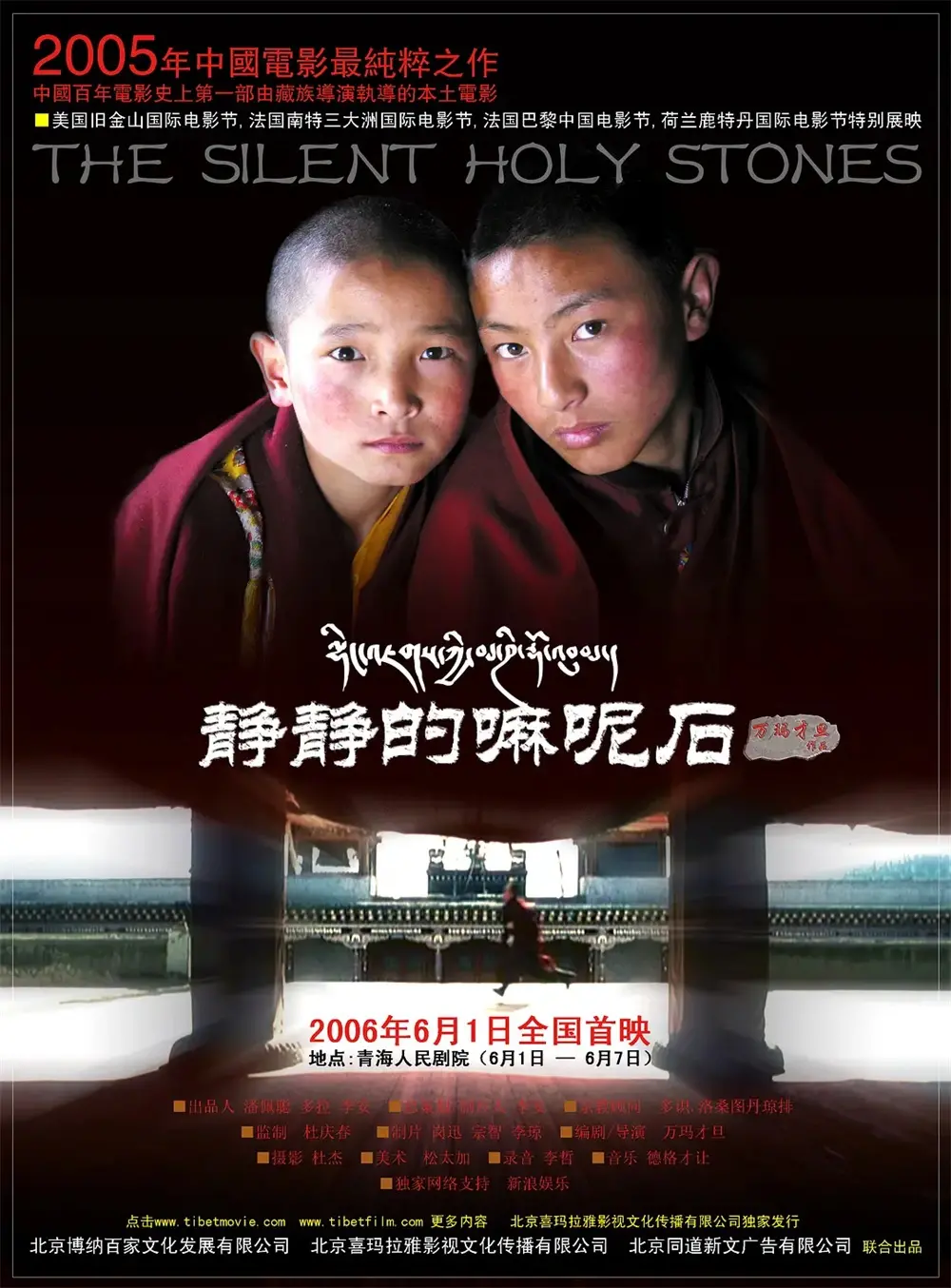

而也就是在这一年,北电第一个学期结束后,万玛才旦带着三个同学回到青海,用手掌大的家用索尼DV拍摄了自己的导演处女作《静静的嘛呢石》。

《静静的嘛呢石》片长只有30分钟,讲述了从寺庙到村落,又从村落回到寺庙到三天时间内,被电视节目吸引的小喇嘛出走与归来过程中的新奇与迷惘。

2005年,《静静的嘛呢石》扩充为长片版,万玛才旦的才气更是得到充分展现。

依旧是这个简单的故事,但电影可一点儿都不简单。

比如对传统意象的选择,嘛呢石是藏区常见的刻着经文的石头,是一种宗教象征,而与之相对的,是吸引着小喇嘛的《西游记》面具。

对人物选择的考虑。

小喇嘛和小活佛虽然和其他小孩有些不一样,但毕竟也是孩子,也会对新鲜的事物感兴趣,从这个人物视角出发,不同层面的观众领会到的东西会有所不同,却又有所共通。

又比如在构图上,万玛才旦也显露出对诗性电影语言的考究。

片中有各种草原、山川河流的空镜,人只是自然的一部分,对话很少,长镜头很多,突出的就是一个“静”字。

结尾祈愿大法会已经开始,小喇嘛一路跑回来,把面具挂到墙上又摘下的镜头更是十几分钟都没有对白,这种心灵的变化无需言语,却有一种情感在缓缓流动,总让人联想到西奥·安哲罗普洛斯镜头下静默的希腊。

但最让当时影评人赞赏的,是万玛才旦这部处女作打开了中国电影史的新篇章。

这是中国电影百年来第一部由藏族导演拍摄、藏族演员出演,并藏语为对白的电影。

也就是从这部电影开始,万玛才旦确立了自己电影的一贯主题:现代化的精神困境。

是传统与现代、信仰与世俗、身份的迷失与寻找。而“寻找”这个动作,也几乎贯穿于他的每部电影。

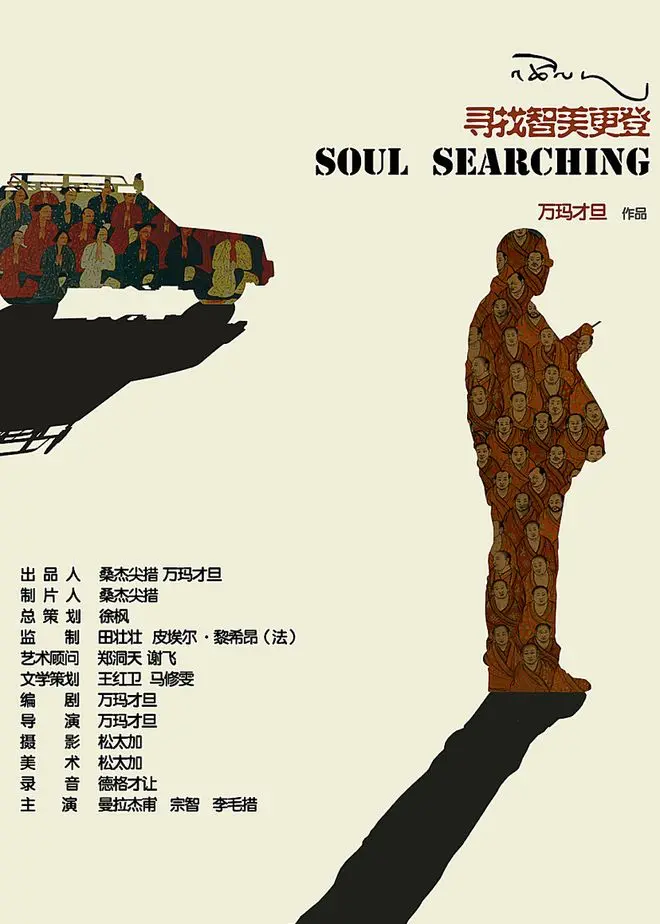

《静静的嘛呢石》之后,六年时间里,他陆续创作了《寻找智美更登》《老狗》两部作品,构成了他的“藏地故乡三部曲”。

其中,小喇嘛寻找失落的童年,剧组寻找智美更登的演员,老人寻找被卖或被偷的老狗,随着冲突越来越剧烈,万玛才旦对藏区未来的思考也越来越深刻。

时间一转,来到了21世纪10年代,中国电影迎来IP改编的狂潮。

如果说20世纪90年代中国电影的辉煌是电影剧本有一众大佬抬轿,那么进入21世纪后,显然就是三流导演拍摄四流小说产出不入流的洗钱之作,其粗制滥造,令人汗颜。

在这样的风潮下,万玛才旦仍在坚持电影的文学性。

除了《老狗》改编自藏族作家德本加的同名小说外,万玛才旦几乎都是自编自导自己的小说。

他的《塔洛》《撞死了一只羊》《气球》的原著小说,都被收录在其短篇小说集《乌金的牙齿》中。

在书的扉页上,他这样写道:“我渴望以自己的方式讲述故乡的故事,一个更真实的被风刮过的故乡。”

他确实做到了。

2015年,万玛才旦拍摄了电影《塔洛》,自此走上公映之路。

这是一部关于迷失的电影,讲述了处于社会边缘化的牧羊人塔洛因为进城拍身份证,结识了理发店老板后被欺骗的故事。

电影一开始,就是一场长达12分钟的正面中景,脑后垂着小辫子的塔洛以诵经的腔调、藏语风的汉语一口气背完了毛泽东的《为人民服务》。

而在一系列奇遇之后,塔洛回到寻找身份之旅的起点——派出所,只是他再也不能流利地背诵出毛主席语录。

更为悲怆的是,这种迷失自我并未终止。

因为剃掉小辫子后的塔洛和原本的证件照不符,必须回到城里重新拍照。但塔洛却并未选择返回,而是驶向了相反的方向。

失去一切的他在路边一边喝酒一边点燃了手中的鞭炮,以悲壮的方式惩罚自己过往的迷失。

作为万玛才旦电影艺术风格的一道分水岭,如何用影像来表达塔洛所面临的身份认同的焦虑是电影的首要问题。

为此,万玛才旦给出的答案是“加强光影的造型作用”。

《塔洛》的镜头多为固定长镜头,影片为黑白画面,以往藏族影片中所常见的蓝天白云消失不见,转而为单一的暗调,从而使观众更加注重故事情节的叙述,也凸显出塔洛世界的非黑即白。

同是大量采用自然光,《塔洛》强调以光线的明暗对比凸显画面,这也是黑白电影的优势。

《辛德勒的名单》中有一场史登坐在办公室里打印工人名单的镜头,环境是昏暗的,只有他手边的名单和打字机被柔和的光线所笼罩,说明此时的名单是犹太人生存的希望。

《塔洛》则相反,当塔洛在帐内一边用收音机练习情歌一边喝酒排解相思之苦,室内空间是黑暗的,只有油灯黯淡的光打在他身上,模糊勾勒出他的轮廓,而随后,这盏微弱的烛火被风熄灭的空镜头则暗示了塔洛命运的不详。

也就是自这时起,万玛才旦早期作品中旁观记录视角的淡定彻底不见,作品风格感更强,情绪也更为激烈。

2018年,万玛才旦导演了《撞死了一只羊》,这部由上海繁花里有限公司出品制作的剧情片由王家卫监制,获得了第75届威尼斯国际电影节地平线单元最佳剧本奖,甚至在《复联4》的冲击下获得了破千万票房。

而《塔洛》中传统与现代似乎不可调和的问题,在《撞死了一只羊》中提出了解决方案,那就是回到本民族文化中,用改革而非革命的方式,缓解精神危机。

电影很有寓言色彩,带有一丝魔幻现实主义的味道,以两个叫金巴的男人的相遇引出一个复仇的故事,而主题却是救赎与放下。

羊在藏族文化中象征着纯洁与牺牲。司机金巴撞死了一只羊,在卖羊与超度羊之间选择了后者。杀手金巴在见到仇人时决定放弃复仇,在宽恕仇人后也完成了对自己的救赎。

仅是这样未免老生常谈,而万玛才旦的才气则在最后那段梦境天空中得到淋漓尽致的体现。

回去途中,在撞死那只羊的位置上,司机金巴做了个梦,梦里,他化身杀手金巴完成了复仇,履行了康巴藏人复仇的传统。

天空中,秃鹰与飞机一闪而过。

而到《气球》(2020年)时,女性主义正式进入万玛才旦的创作中。

在大陆女性主义电影发展得磕磕绊绊的时候,《气球》中的女性主义则看起来更为有力。

电影的背景设定在20世纪90年代的藏区,计划生育已进入藏地,卓嘎和达杰已有三个孩子,再生就要面对更严重的经济负担和罚款。卓嘎虽一如既往去诊所要了避孕套,谁知,避孕套却被孩子们偷走当气球吹了,卓嘎又一次意外怀孕……

卓嘎想要打胎,可因为喇嘛预测卓嘎怀的是达杰父亲的转世,达杰坚决不同意引产,由此引发了严重冲突。

牧民、配种、气球、白色避孕套、轮回转世、堕胎,构成了这部电影锋利的属性。万玛才旦以不惜“冒犯”、自揭伤疤的方式,表现藏族传统信仰体系同现代化文明进程的冲突,也是藏人对藏族文化的一场挑战。

最后,卓嘎拒绝成为生育机器的命运,母羊则因为不能产仔惨遭卖掉,女人与母羊互为喻体,无疑是对男权社会的有力反抗,也是对逐渐消逝的藏族自然精神的呼吁。

几部电影,多元的维度,同一母题的思考和深化,让万玛才旦被称作“至少7.5”的导演,每部作品都备受期待。

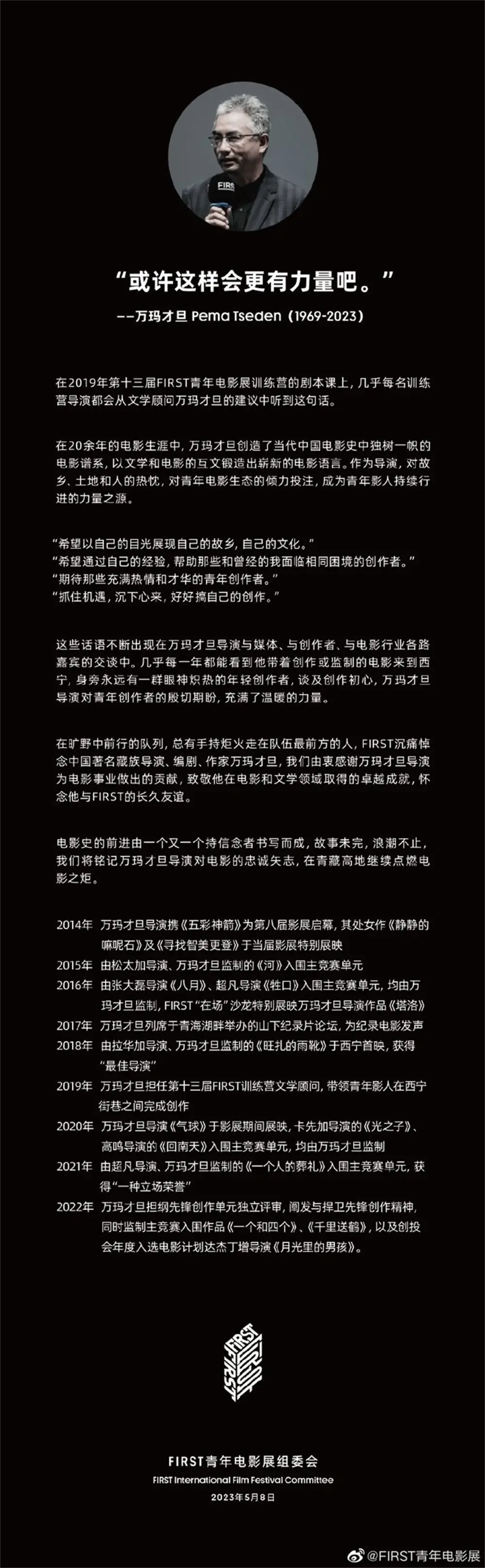

而从更大的方面来说,万玛才旦逝去的可惜不只在于他是个优秀的“作者”,更在于他对藏地新浪潮的贡献。

当前,业界普遍认为万玛才旦2005年执导的首部长片《静静的嘛呢石》开启了“藏地新浪潮”的先河。

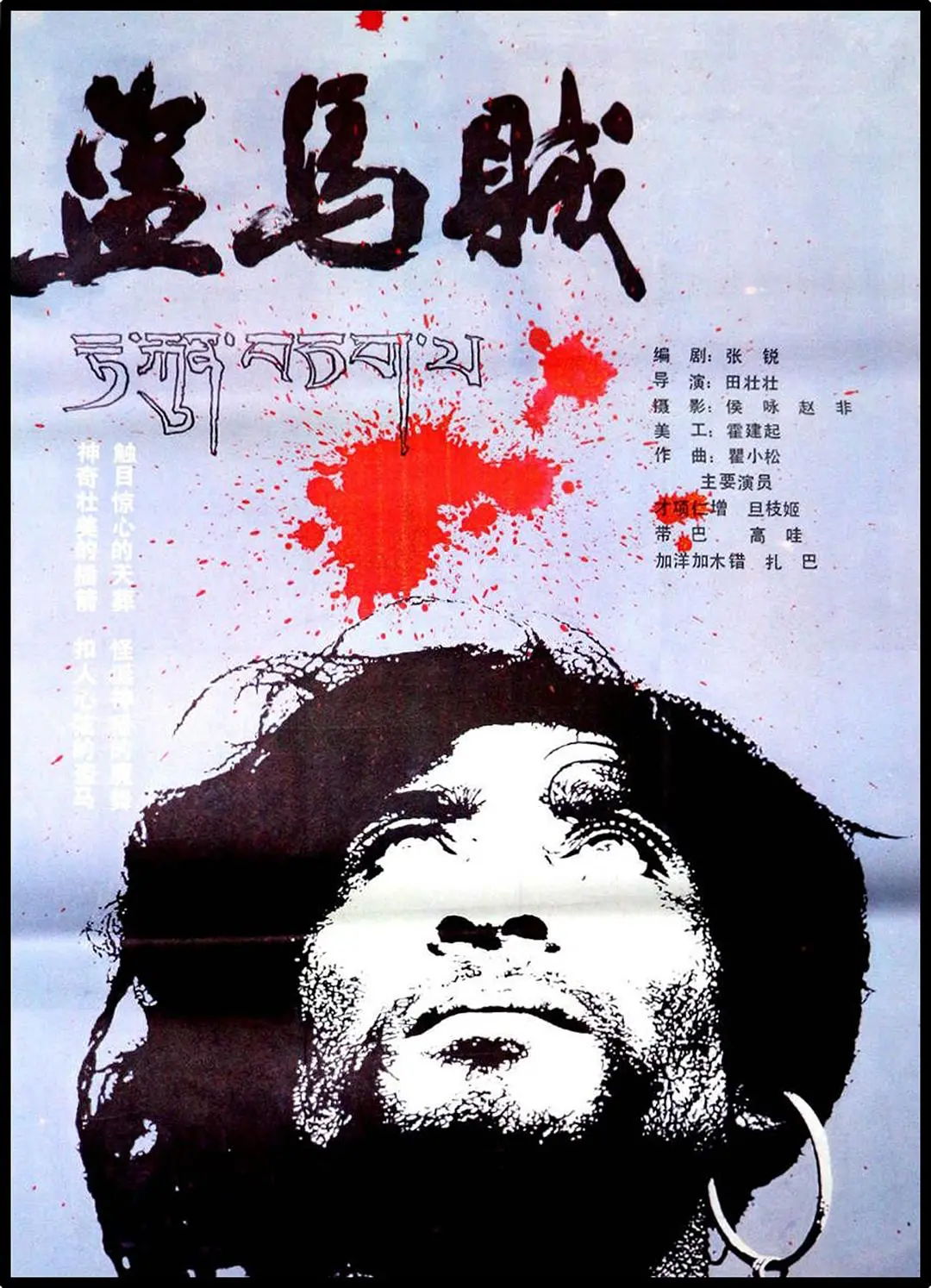

在此之前,自《金银滩》(1953)问世以来,截至2005年,大概有四十余部藏族题材电影诞生,其中,田壮壮的《盗马贼》(1986)、冯小宁的《红河谷》(1999)、陆川的《可可西里》(2004)都在华语电影总占据重要地位。

可尽管这些电影的拍摄地都在藏地,部分演员也是藏人,但都是外族导演拍摄,逃脱不了文化上的“他者”视角。

再加上语言和习俗的隔阂,可能会难以理解藏族人的某些观念或行为,从而将影片的情节处理得肤浅、片面。

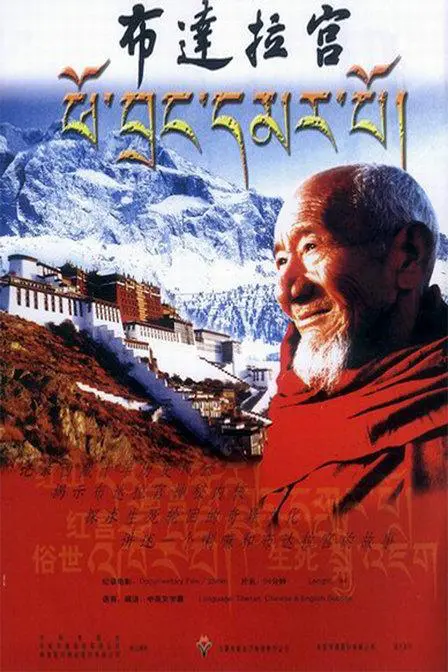

另一方面,藏语作为藏地母语,电影却清一色以汉语普通话为主,几十年来,只有《布达拉宫》是全藏语的。

还是纪录片

可以说,2005年前,都没有一部真正意义上的藏族电影,能让藏族、汉族,乃至世界上其他民族都能靠近,欣赏,理解。

直到万玛才旦横空出世,从《静静的嘛呢石》开始,藏地有了“全藏班”的电影制作班底,全藏语的对白,甚至很多是藏族族系的小分支,像《静静的嘛呢石》的主要语言就是安多方言。

——戴锦华电影课

而从戈达尔、特吕弗等引导的法国新浪潮,到大岛渚、吉田重喜等引导的日本新浪潮,“新浪潮”的帽子这般大,显然并非一个天然的藏族身份就能承受得起,它要能形成一种风格、一种思考、一种体系。

我们说万玛才旦身上具备这种特质,因为他以自己人的视角、生活化的故事,对藏地景观文化有效祛魅,从而形成了一种独特的叙事和美学风格,因此成为“藏地新浪潮”第一人。

另外,既是“新浪潮”,就应后继有人,是一种传承。

2005年到2010年,万玛才旦的“藏地故乡三部曲”使得藏地电影终于真正有了藏民族主位的表达,但此时藏族导演却只有万玛才旦一人,尚未形成明确且清晰的群体化风格,他仍是孤军作战。

直到“传帮带”有了成果,他曾激励并引导过的一批藏族年轻人走上了电影创作道路,甚至,这些人中很多曾是万玛才旦“全藏班”的成员。

像在“藏地故乡三部曲”中分别担任美工和摄影的松太加就因万玛才旦的影响才进入北电进修摄影,之后拍摄了《太阳总在左边》《河》《阿拉姜色》。

而《阿拉姜色》的公映票房甚至超过了《塔洛》的112万,有200多万。

1989年出生的拉华加,则因为高中时看了老师给他们放的《静静的嘛呢石》埋下了拍电影的种子,甚至在高考结束后放弃前往青海民族大学物理系的机会,转去北电做旁听生。

在万玛才旦的建议下,他先去西北民族大学学了三年藏语言文学,而后考取了北电导演系,参与了万玛才旦的电影制作,是《塔洛》《清水里的刀子》的执行导演。

此后,他导演了自己的电影《旺扎的雨靴》。

另外,还有卡先加的《光之子》、旦正多杰的《暮静》、德格才让的《他与罗耶戴尔》等。

万玛才旦的儿子久美成列也显现了卓越的天赋,他导演的电影《一个和四个》获得了第16届FIRST青年电影展最佳导演,前不久还登陆了2023北影节。

可以说,对于很多藏族电影人来说,万玛才旦就是最初的那束光。

正是因为他对藏族青年电影人不遗余力地提携,“藏地新浪潮”才得以迅速发展,并表现出较高的制作水平。

万玛才旦已逝,但文化的火种却不会因一人的陨落而熄灭。

去世前的朋友圈

这一切就像当初他从事电影事业那样,或者对于藏地文化来说,这也是一种轮回。

他被一个叫端智嘉的藏语作家唤醒,走上了这条路。

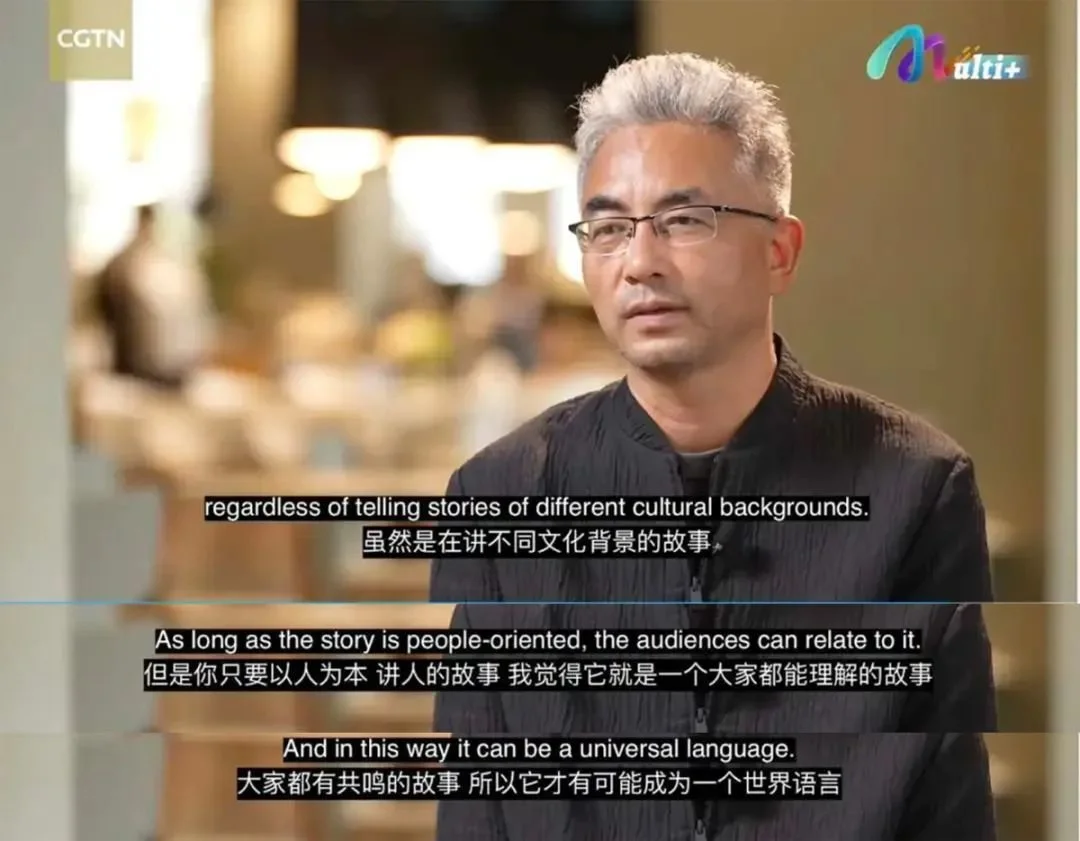

万玛才旦访谈

现在,他所引领的这股浪潮将继续下去,并将他的作品带到更远的地方。

2022年拍完的《雪豹》

正像《陌生人》公布的首款概念海报那样,“陌生人”骑着哈雷摩托出画,留下了空影,但飞扬的尘土见证了他存在的痕迹。

这种痕迹超越了地域的限制:

他遇见了什么,寻找了什么,留下了什么,又带走了什么?

我们无法言说,但我们永远记得。